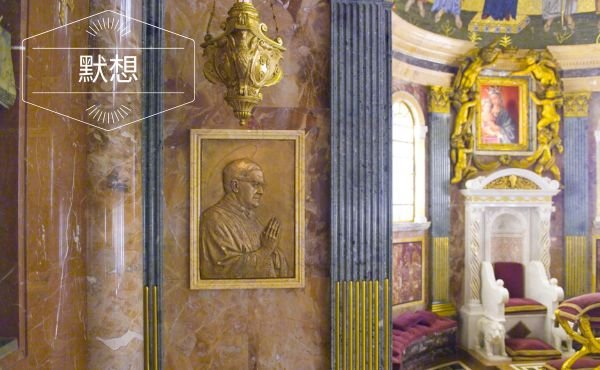

教宗通過宗座憲令《但願如此》「Ut sit」立了主業團為一個屬人監督團,也立了和平之后堂作為其監督座堂。在此之前,和平之后堂一直是一間小堂。1986年5月2日,真福歐華路主持了該座堂的祝聖禮。

聖斯德望在大司祭面前講述了整個救贖的歷史,以為自己辯護:「至高者本不住在人手所建造的殿宇中。」他繼續引用先知歐瑟亞的說話:「天是我的寶座,地是我的腳凳。你們要為我建築什麼樣的殿宇?──上主說 ── 或者我安息的地方是怎樣的呢?這一切不是我的手所造的嗎?(宗7:48-50)」儘管如此,在撒羅滿王時代,天主還是允許人們為祂建造一所殿宇:即是耶路撒冷的聖殿。教會一直視這所聖殿為基督至聖人性的形象。基督就是真正的聖殿,在祂內真實地住有整個圓滿的天主性(參閱哥2:9)。耶路撒冷的聖殿也是各座聖堂的預象,是祈禱和與天主相遇的地方,因為教會在每一座聖堂的心臟位置 ──在聖體櫃裡 ── 保管著聖體:耶穌自己。

「聖堂是唯一值得代表一個民族的靈魂的東西,因為宗教是人類的實事中最崇高的。」[1] 每一座聖堂都是一個屬靈的中心。在其內,我主藉著保存在聖體櫃裡的聖體,「晝夜都在我們中間。祂居住在我們中間,滿溢恩寵和真理。(參閱若1:14)」[2] 聖施禮華說:「天主一心要留在聖體中來養育我們,給我們力量,使我們天主化,使我們的事業廣結碩果。耶穌一身兼作播種人,種籽與播種的收穫,祂就是永生之糧。」[3]

由人手建造的、有形的聖堂除了保存著基督的聖體,即天主真正的殿宇之外,也是由所有身為「被揀選之活石」[4] 的受洗者所組成的無形教會的標誌。我主使我們成為教會內的活石,「在信德內受教導,因望德而堅強,因愛德而團結。」[5]

因此,我們需要在日常生活中與基督結合,祂是真正的基石,「那為人所擯棄,但為天主所精選,所尊重的活石。(伯前2:4)」聖奧思定說:「透過將自己與這塊基石結合起來,我們找到平安; 透過依靠它,我們找到力量。它既是支撐著我們的基礎,也是團結我們的屋角基石。它是一個謹慎的人在其上建造房屋的基石,因而可以絕對安穩地面對世間的一切考驗:暴雨無法摧毀它,氾濫的河水無法沖走它,狂風也無法吹倒它。」[6]

聖堂是信徒團結在基督這塊基石上的個標誌,而和平之后監督座堂則尤其是主業團的信友和那些前來參與其使徒工作的人的標誌。他們蒙召去分享那「尋求基督徒的完美及從事使徒工作,努力聖化自己的專職工作的欲望;在生活中沉浸在世俗的現實中並尊重其應有的自主,以默觀的人靈的精神和仁愛來這樣做。」[7] 正如真福歐華路在那天的講道中所強調的:「我們自己無德無能,卻被天主揀選了,去成為一個特選的民族、王者的司祭、聖潔的子民,去宣揚天主的奧妙,是祂由黑暗中召叫了我們,去進入祂奇妙的光。」[8]

教會是至公普世的,因為它是耶穌派遣去接觸世上所有人的。梵蒂岡第二屆大公會議用這些話來描述我主的命令:「所有的人都被邀請參加天主的新民族。因此這個統一的惟一的民族,為滿全天主聖意的計劃,應向全世界萬世萬代去傳佈。」[9]

真福歐華路在和平之后監督座堂祝聖禮上用以下的說話來結束他的講道:「我主利用我們作為活石,日復一日地在人類社會的中央建立祂的教會……儘管我們是渺小的,但透過天主的美善,我們將會成為他人的力量,經常地依靠著屋角基石耶穌基督,又依靠著那堅固的磐石 ──教會的根基 ── 聖伯多祿,羅馬教宗。」[10] 忠於教會就是忠於我主,從而成為教宗的好兒子或好女兒。從1928年起,聖施禮華就要主業團非常「羅馬化」,並且與伯多祿宗座緊密團結,共同分享一個願望,就是將基督的溫暖帶到世界的每一個角落。

我們可以把服務教會的願望託付給聖母和平之后的代禱。我們也可以懇求她為我們的靈魂和為整個世界帶來和平這個恩賜:「母親啊,請接受我們的這個請求……你『是希望的活泉』,請解除我們心靈的干渴。你孕育了耶穌的人性,請使我們成為共融的創造者。你曾走過人生之道,請引導我們走上和平的道路。阿門。」[11]

[1] Gaudí,引自教宗本篤十六世2010年11月7日的講道

[2] 教宗聖保祿六世,Mysterium fidei通諭,67。參閱真福歐華路1986年5月2日的講道

[3] 聖施禮華,《基督剛經過》,151

[4] 《羅馬彌撒經書》,祝聖聖堂通用經文(不在所祝聖的聖堂用),集禱經

[5] 聖奧思定,講道 337

[6] 同上

[7] 聖施禮華,《與聖施禮華談話》,22

[8] 真福歐華路,1986年5月2日的講道

[9] 梵蒂岡第二屆大公會議《教會》教義憲章,13

[10] 真福歐華路,1986年5月2日的講道

[11] 教宗方濟各,2022年3月25日聖母無玷之心的奉獻誦