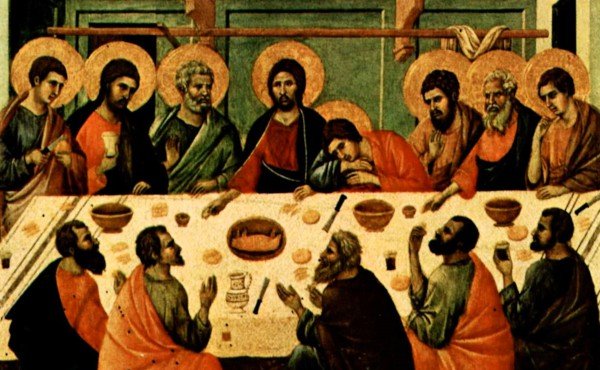

DAS HEUTIGE EVANGELIUM führt uns erneut in den Abendmahlssaal zurück, wo Jesus im Gebet zu seinem Vater spricht, in Gegenwart der Apostel. Wir hören die geheimnisvollen Bitten, die Jesus an seinen Vater richtet, während die Apostel staunend zuhören: Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind (Joh 17, 17-19). Gott Vater hat diese Bitten Jesu reichlich erfüllt. Denn seither haben zahllose großmütige Menschen zu jeder Zeit die Heiligkeit erlangt, in der Wahrheit, die der Glaube ist. Sie wurden heilig „in der täglichen Treue zu seinem Wort, innerhalb der lebensspendenden Gemeinschaft der Kirche“, wie Papst Benedikt einmal predigte. Die Heiligung kann nur von Gott kommen, erfordert jedoch vom Menschen ein bewusstes und standhaftes Streben, das wiederum wunderbare Früchte trägt. Der Papst fährt fort: „Doch wie schwierig ist dieser Weg der Heiligung! Er verlangt eine ständige ,Umkehr‘, ein aufopferndes ,sich selber Sterben‘, das die Bedingung für die vollkommene Zugehörigkeit zu Gott ist, sowie einen Gesinnungswandel in Geist und Herz, der wahre Freiheit bringt und eine neue große Aufgeschlossenheit.“1

Jesus ging uns in allem voran. Im Unterschied zu uns kann er sich jedoch selbst heiligen, das heißt sich selbst Gott ganz übergeben. Er wollte nicht sich selbst, sondern auch als Mensch ganz Gott gehören. „Diese Aussonderung einer Sache oder Person schließt das Moment des ,Für‘ ganz wesentlich ein“, erläutert Papst Benedikt die Stelle: Die Gott-Zugehörigkeit ist kein Selbstzweck, sondern soll Welt und Menschen mit Gott verbinden und heilen. „Wir können auch sagen“, so der Papst: „Aussonderung und Sendung bilden ein Ganzes.“2

In der ersten Lesung hören wir von der Wahl des Matthias zum Apostel. Er soll Judas ersetzen, der sich nach und nach von den anderen getrennt hat. Die Apostel werfen das Los, um die Gemeinschaft wiederherzustellen, die „über die Spaltungen, über die Absonderung, über die Denkweise, die die Privatsphäre verabsolutiert,“ siegt und „das erste Zeugnis ist, das die Apostel geben“3, wie Papst Franziskus lehrte. Daran erinnert uns auch die heutige zweite Lesung aus dem 1. Johannesbrief: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben (1 Joh 4,11).

DER VERFASSER des Schöpfungsberichts vermerkt am Ende jedes Schöpfungstags: Gott sah, dass es gut war (Gen 1,10.12.18.21.25). Es scheint, als bestaune der Schöpfer selbst die Herrlichkeit, die aus seinen Händen entsprungen ist. Nach der Erschaffung des Menschen zeigt sich Gott noch zufriedener, denn nun heißt es abschließend: Und siehe, es war sehr gut (Gen 1,31). Die Sonderstellung des Menschen in der Schöpfung ist somit besiegelt. Um alles, was uns umgibt – und an erster Stelle die Menschen –, als Gottes Werk zu erkennen, schenkt uns der Heilige Geist die Gabe der Erkenntnis. Diese ist, wie Papst Benedikt vor Firmlingen erklärte, „nicht Erkenntnis im technischen Sinne ist, wie sie an der Universität gelehrt wird, sondern Erkenntnis im tieferen Sinne“4. Mit ihrer Hilfe lernen wir, „in der Schöpfung die Zeichen und Spuren Gottes zu finden und zu verstehen, wie Gott zu jeder Zeit spricht und wie er auch zu mir spricht.“ Die Gabe der Erkenntnis befähigt uns, die Gegenwart und Majestät des Schöpfers in allem, was uns widerfährt, und in der ganzen Schöpfung wahrzunehmen und die Schöpfung als einen Liebesbrief Gottes zu begreifen. Durch sie entdecken wir, wie Johannes Paul II. sagte, „die theologische Bedeutung der Schöpfung“5.

Mittels der Gabe der Erkenntnis drängt uns der Heilige Geist zum spontanen Lob des Schöpfers: zu Danksagungen und Hymnen, Lobpreisungen und Psalmen. „Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist“, beten wir mehrmals am Tag. „Heilig, heilig, heilig“, stimmen wir in der Messe an. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen! Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! (Ps 103,1-2), heißt es heute im Psalm. Das Buch der Psalmen, aus dem das Volk Israel im Gottesdienst zu singen pflegte, ist wunderbar vielfältig, wenn es darum geht, angesichts der Schönheit des Geschaffenen den Schöpfer zu preisen: Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde (Ps 8,2); die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament kündet das Werk seiner Hände (Ps 19,2); lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen (...). Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne (Ps 148,1.3). Ausgestattet mit den Gaben des göttlichen Beistands erleben wir die Welt schöner und strahlender: Wir beginnen, alles mit dankbaren Augen zu sehen und so zu lieben, wie Gott es liebt; wir entdecken die Spuren Gottes in jedem Geschöpf und wissen uns von ihm umgeben.

SOBALD WIR die Größe der Schöpfung entdecken, ermöglicht uns die Gabe der Erkenntnis auch, „den wahren Wert der Geschöpfe in ihrer Beziehung zum Schöpfer erkennen“6, wie Johannes Paul II. sagte. Sie hilft uns dabei, zwischen den Dingen und Gott zu unterscheiden und die unendliche Distanz zu entdecken, die zwischen ihnen liegt. Auf diese Weise geraten wir nicht in die Versuchung, geschaffene Dinge zu Götzen zu machen, die uns von Gott trennen. Der heilige Josefmaria ermahnt zur Wachsamkeit, indem er schreibt: „Dein Boot – deine Fähigkeiten, Pläne, Erfolge - ist nichts wert, es sei denn, du stellst es Christus zur Verfügung, lässt ihn ungehindert einsteigen und machst aus deinem Nachen keinen Götzen. Du allein, mit deinem Boot, doch ohne den Meister, gehst, übernatürlich gesehen, direkt dem Schiffbruch entgegen. Nur wenn du die Nähe des Herrn zulässt und suchst und ihm das Steuer überlässt, wirst du die Stürme und Klippen des Lebens heil überstehen.“7

Wir haben gerade das Hochfest Christi Himmelfahrt gefeiert. Der Herr hat uns erlöst, ist aufgestiegen und sitzt zur Rechten Gottes. Davor hat er den Vater gebeten: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst (Joh 17,15). Jesus möchte uns an unserem Platz haben, in unserer Arbeit, inmitten der Gesellschaft, in der wir leben – „in der Welt, aber nicht von der Welt“8, wie es in einem der frühesten christlichen Zeugnisse, im berühmten Brief an Diognet, heißt. Der heilige Josefmaria ergänzt: „Merke es dir gut: In der Welt sein und zu ihr gehören bedeutet nicht verweltlicht sein.“9 Wir sollen die Welt heiligen, verwandeln, alles, was wir in Händen haben, Gott zu Füßen legen und dadurch „Christus zum Ziel allen menschlichen Tuns erheben“10.

Die Gabe der Erkenntnis hilft uns dabei, „die tägliche Arbeit mit dem Evangelium zu beseelen“, wie Papst Benedikt sagte, „und so der Arbeit, auch der schwierigen Arbeit, Würze zu verleihen“11; mit ihrer Hilfe können wir das Schöpfungswerk im Sinne des Schöpfers weiterführen. Wir bitten Maria, die Mutter des Schöpfers, uns bei der der Entzifferung des Liebesbriefs beizustehen, den die Schöpfung darstellt.

1 Benedikt XVI., Predigt, 19.7.2008.

2 Benedikt XVI., Jesus von Nazareth II, S. 104.

3 Franziskus, Audienz, 12.6.2019.

4 Benedikt XVI., Ansprache, 2.6.2012.

5 Hl. Johannes Paul II., Audienz, 23.4.1989.

6 Ebd.

7 Hl. Josefmaria, Freunde Gottes, Nr. 21.

8 Brief an Diognet, Nr. 6, zitiert in: Hl. Josefmaria, Freunde Gottes, Nr. 63.

9 Hl. Josefmaria, Im Feuer der Schmiede, 569.

10 Hl. Josefmaria, Gespräche, Nr. 59.

11 Benedikt XVI., Ansprache, 2.6.2012.