Pocos edificios expresan de forma más certera la globalización de la sociedad contemporánea como un hotel. Si se reduce a sus componentes fundamentales, se trata de un techo y unos servicios para acoger a los clientes. Ahí estriba también su condición paradójica, ya que es un sitio anónimo y en cierto sentido despersonalizado que intenta suplir aquellos elementos que nos resultan más íntimos y necesarios; en definitiva, el propio hogar.

Por eso no puede dejar de llamar la atención que una parábola que pretende dar una respuesta a la pregunta «¿quién es mi prójimo?» (Lc 10, 29) tenga como escenario una posada, un modesto hotel de pueblo. Parecería más lógico hablar de una familia o de la relación entre amigos para ejemplificar el amor genuino. Sin embargo, el Señor prefiere describir la relación entre tres desconocidos: un posadero, un samaritano y un herido. Aunque el relato de Cristo no ofrece todos los detalles del suceso, algo como lo que sigue quizá podría haber sucedido.

La mirada del posadero

Podemos imaginar que el día estaba transcurriendo con la normalidad de siempre. Clientes que iban y clientes que llegaban. Preparar la comida y ordenar las habitaciones. No es muy dado a preguntar a los forasteros sobre sus vidas. Si algo ha aprendido en estos años de posadero ha sido que no hay nada como la discreción. Lo considera parte de su oficio, como dar de comer, ofrecer un techo bajo el que dormir y un fuego en el que calentarse.

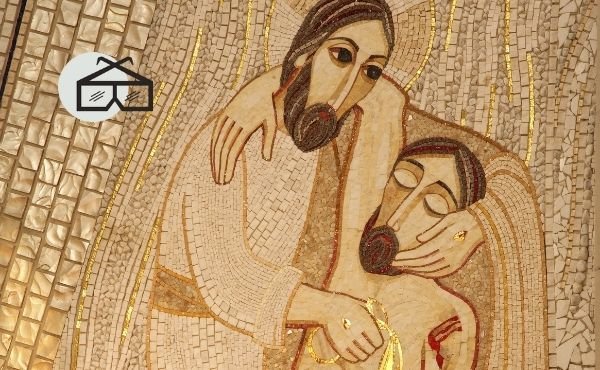

Pero esa aparente normalidad se desvanece cuando ve llegar a un samaritano acompañado de un judío malherido. Y no solo eso: le sorprende la delicadeza extrema con que trata al enfermo. Sus heridas estaban vendadas y curadas; el jumento, preparado para un viaje rutinario, había terminado portando el peso inerte de una persona casi muerta. El posadero entiende de primeras lo que ha ocurrido: «El milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa»[1].

Al posadero le sorprende la delicadeza extrema con que trata al enfermo

Entre los dos llevan al judío a una habitación. Quizá el dueño del albergue se acerca a su pecho y comprueba que, efectivamente, sigue respirando. No puede evitar soltar un suspiro de alivio. Después de dejar al herido en la cama, baja las escaleras y se encuentra al samaritano contemplando, cansado, las llamas del fuego. Siente necesidad de acercarse a él para preguntarle por lo que había ocurrido. Es extraño, porque si algo respeta en su oficio es la discreción. Pero es tanto el cariño que ha visto en este extranjero que no se contiene. Se sienta a su lado y, mientras mira el mismo fuego, escucha con atención el relato del samaritano.

La emoción del samaritano

Imaginamos al forastero contando sus vivencias del día embargado por la emoción, pero con toda sencillez. Mientras el viento golpea ligeramente las débiles paredes del hostal, acepta el brebaje caliente que le ha ofrecido el posadero para reponer fuerzas. Las necesita, porque desde que había visto al herido tendido sin fuerzas en la vera del camino hacia Jericó no ha parado. No podía negar que, cuando lo vio, «se conmovió profundamente» (Lc 10,33) y que sintió como «un rayo de compasión que le llegó al alma»[2].

El samaritano sintió como «un rayo de compasión que le llegó al alma»

Había decidido entonces detenerse sin importarle demasiado sus negocios pendientes. Convirtió el alimento de su viaje, un poco de aceite y de vino, en el ungüento con el que curó las heridas aún sangrantes. Después, con un jirón de su manto, improvisó un vendaje y montó al desdichado sobre su cabalgadura. De las palabras entrecortadas del herido le había parecido entender que, poco antes de su llegada, un sacerdote que «bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo» (Lc 10,31), y que igual hizo un levita. Cuando el samaritano acaba el relato se percata de la cara de admiración de su anfitrión. Pero los dos se dan cuenta de que se ha hecho tarde. Se desean un feliz descanso y se dirigen a sus respectivas habitaciones.

Los recuerdos del judío

En medio del silencio de la noche, el pobre judío parece despertarse. No sabe dónde se encuentra. Lo único que puede afirmar con certeza es que todo el cuerpo le duele y, al mismo tiempo, siente en su alma un dolor más profundo que el de sus heridas y magulladuras. Tal vez la cabeza se va rápidamente a sus seres queridos, preocupados al no tener noticias de él. Por eso intenta levantarse para volver a casa, pero comprueba que es imposible.

Quizá el judío empieza a repasar mentalmente todo lo que había sucedido en esa jornada. Recuerda bien «los salteadores que, después de haberlo despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto» (Lc 10,30). Lo que ocurrió después no lo tiene claro. En su cabeza tiene aquellas personas que lo vieron y pasaron de largo mientras él, como podía, suplicaba una ayuda.

La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica: Dios es amor

Una imagen, la del samaritano, le asalta, y entiende que ha sido él quien le ha curado y llevado a este lugar. No sabe cómo expresar su agradecimiento a este extranjero. Nadie le había llamado a complicarse la vida de esta manera. En cambio, ahí estaba. «Cuando se hace justicia a secas, no os extrañéis si la gente se queda herida: pide mucho más la dignidad del hombre, que es hijo de Dios. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica: Dios es amor. Hemos de movernos siempre por amor de Dios, que torna más fácil querer al prójimo, y purifica y eleva los amores terrenos»[3].

* * *

A la mañana siguiente, el samaritano, «sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta”» (Lc 10,35). No se trataba de una petición corriente. Aunque el samaritano lo estaba invitando a realizar una tarea que estaba relacionada con su trabajo profesional, claramente iba más allá de lo que se le podía exigir. ¿Desde cuándo una posada era un sitio para cuidar a los heridos? Además, el posadero tendría otros trabajos, su propia familia, planes pendientes. Pero entre ellos ya se había despertado la confianza que surge del verdadero cariño hacia los más necesitados. El día anterior, el posadero había descubierto que todos los hombres «estamos invitados a convocar y encontrarnos en un ‘nosotros’ que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades»[4]. El amor desinteresado del extranjero le había abierto los ojos para percibir la caridad y el servicio que se esconde en cualquier trabajo bien hecho, también en el suyo, porque «cada uno en su tarea, en el lugar que ocupa en la sociedad ha de sentir la obligación de hacer un trabajo de Dios, que siembre en todas partes la paz y la alegría del Señor»[5]. El techo de su posada era ahora más que un mero techo, porque había cobijado a un herido; el sudor de su frente con el que luchaba por conseguir el sustento necesario para su familia había confortado también a un necesitado.

Jesús nos invita a transformar el hotel de este mundo globalizado en un verdadero hogar

En este sentido, Jesús nos invita a través de la parábola sobre el buen samaritano a transformar el hotel de este mundo globalizado en un verdadero hogar para todos los hombres y mujeres; en un sitio en el que «se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto»[6], siguiendo el ejemplo de Cristo que, siendo Dios, ha querido hacerse hombre para estar muy cerca de cada uno de nosotros. Él mismo nos dirige las palabras con las que concluye la explicación de esta parábola: «Pues anda, y haz tú lo mismo».

[1] Francisco, Fratelli tutti, n. 224.

[2] J. Ratzinger, Jesús de Nazaret I, p. 238.

[3] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 172

[4] Francisco, Fratelli tutti, n. 78.

[5] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 70.

[6] Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 15.