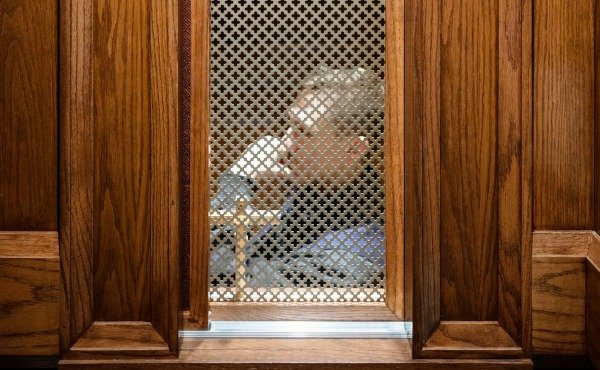

1. Warum beichten? 2. Was ist Sünde? 3. Was ist für eine gute Beichte notwendig? 4. Warum einen Menschen um Vergebung bitten und nicht direkt Gott? 5. Wie oft sollte ich zur Beichte gehen? – Finden Sie hier kurze Antworten auf fünf zentrale Fragen zum Sakrament der Versöhnung. Dazu einen illustrierten Leitfaden zum Beichtvorgang, drei altersgruppenspezifische Beichtspiegel, Hinweise zur weiteren Lektüre – und einige Gedanken zur Vertiefung aus der Feder des hl. Josefmaria.

Papst Franziskus führt uns in den Kern des Themas ein: „Um Vergebung bittet man, bittet man einen anderen, und in der Beichte bitten wir Jesus um Vergebung. Die Vergebung ist nicht Frucht unseres Mühens, sondern sie ist ein Geschenk – ein Geschenk des Heiligen Geistes, der uns in die Barmherzigkeit und Gnade eintaucht, die unablässig vom geöffneten Herzen des gekreuzigten und auferstandenen Christus ausströmt.“ Papst Franziskus, Audienz, 19. Februar 2014

1. Warum beichten?

Die Beichte ist ein Sakrament, das von Jesus Christus eingesetzt wurde, als er zu seinen Aposteln sagte: „Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten“ (Joh 20,23)

Weil das neue Leben, das uns durch die Taufe geschenkt wird, durch Sünden geschwächt und verloren gehen kann, wollte Christus, dass die Kirche sein Heils- und Erlösungswerk durch dieses Sakrament fortsetzt.

Durch die sakramentale Lossprechung des Priesters, der im Namen Christi handelt, gewährt Gott dem Beichtenden Vergebung und Frieden. So erlangt er die Gnade zurück, als Kind Gottes zu leben und den Himmel, das ewige Glück zu erlangen.

> Mehr dazu im Katechismus der katholischen Kirche, Punkte 1420-1421; 1426; 1427; 1446.

2. Was ist Sünde?

Sünde ist ein Fehler gegen die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten –wegen einer falschen Anhänglichkeit an bestimmte Güter. Sie verletzt die Natur des Menschen und bedroht die menschliche Solidarität. Der heilige Augustinus definierte sie als „die bis zur Verachtung Gottes gesteigerte Selbstliebe“. Die Sünde ist wegen ihrer stolzen Überheblichkeit das genaue Gegenteil zum Gehorsam Jesu, der das Heil wirkt (vgl. Phil 2,6–9).

Sünden unterscheiden sich ihrer Schwere nach: Es gibt Todsünden und lässliche Sünden. Die Todsünde zerstört die Liebe im Herzen des Menschen durch eine schwere Verletzung des Gesetzes Gottes. In ihr wendet sich der Mensch von Gott, seinem Schöpfer und letzten Ziel, ab und zieht ihm ein minderes Gut vor. Die lässliche Sünde lässt die Liebe bestehen, verstößt aber gegen sie und verletzt sie.

Damit eine Tat eine Todsünde ist, müssen gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt sein: Sie muss eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand haben und mit vollem Bewusstsein und überlegter Zustimmung begangen werden.

Was eine schwerwiegende Materie ist, wird durch die zehn Gebote erläutert, entsprechend der Antwort Jesu an den reichen Jüngling: „Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen … ehre deinen Vater und deine Mutter“ (Mk 10,19). Nicht alle Sünden wiegen gleich schwer: Ein Mord wiegt schwerer als ein Diebstahl. Und eine Gewalttat gegen die Eltern wiegt schwerer als die gegen einen Fremden.

Eine lässliche Sünde begeht, wer in einer nicht schwerwiegenden Materie ein Gebot des Sittengesetzes verletzt oder gegen das Sittengesetz zwar in einer schwerwiegenden Materie, aber ohne volle Kenntnis oder volle Zustimmung verstößt. Die lässliche Sünde schwächt die Tugend der Liebe, verursacht eine ungeordnete Zuneigung zu den geschaffenen Gütern und behindert den Fortschritt der Seele in der Praxis der Tugenden und des sittlich Guten. Sie zieht eine zeitliche Strafe der Buße nach sich. Falls die lässliche Sünde mit Bedacht geschieht und nicht bereut wird, macht sie uns nach und nach bereit, auch eine Todsünde zu begehen.

> Mehr dazu im Katechismus der katholischen Kirche, Punkte 1849-1864

Worte zur Vertiefung aus der Feder des heiligen Josefmaria:

• „Nichts soll uns wundern. Als Folge unserer gefallenen Natur tragen wir in uns ein Prinzip der Rebellion, des Widerstands gegen die göttliche Gnade: die Wunden der Ursünde, die durch unsere persönlichen Sünden noch tiefer werden.“ Freunde Gottes, 214

• „Nun begreifst du, wie viele Leiden auch du Jesus zugefügt hast, und Schmerz erfüllt dich. Wie einfach ist es, Ihn um Vergebung zu bitten und den Verrat von früher zu beweinen! Du spürst das Verlangen, Sühne zu leisten! Gut. Aber vergiss nicht, dass der Bußgeist vor allem darin besteht, die Pflicht eines jeden Augenblicks zu erfüllen.“ Kreuzweg, 9. Station

3. Was ist für eine gute Beichte notwendig?

Um eine gute Beichte abzulegen, braucht es eine gründliche Gewissenserforschung, um sich zu vergegenwärtigen, welche Sünden man seit der letzten Beichte begangen hat; Reue über diese Sünden; das Bekenntnis dieser Sünden vor dem Priester; schließlich die Buße oder Wiedergutmachung, die der Beichtvater dem Pönitenten auferlegt, um den durch die Sünde verursachten Schaden zu beheben.

Für die Gewissenserforschung ist es nützlich, die seit der letzten Beichte begangenen Sünden im Lichte der Zehn Gebote, der Bergpredigt und der apostolischen Lehren zu überprüfen.

Die Reue besteht aus Schmerz und Abscheu über die begangene Sünde, denn die Sünde ist eine Beleidigung Gottes und der Menschen. Dazu gehört auch der Wunsch, nicht mehr zu sündigen.

Durch das Bekenntnis oder die Selbstanklage stellt sich der Mensch den Sünden, für die er sich schuldig fühlt; er nimmt seine Verantwortung wahr und öffnet sich so wieder Gott und der Gemeinschaft der Kirche. Alle Todsünden, deren man sich nach ernsthafter Prüfung bewusst ist, müssen genannt werden. Dies ist ein großer Schritt, denn oft handelt es sich dabei um Sünden, von denen niemand sonst weiß. Sie können die Seele aber schwerer verletzen und sind gefährlicher als jene Sünden, die vor anderen begangen wurden.

Das Bekenntnis aller begangenen Sünden offenbart wahre Reue und den Wunsch nach göttlicher Barmherzigkeit. Es ist, wie wenn ein Kranker dem Arzt seine Wunden zeigt, um geheilt zu werden.

Genugtuung oder Buße. Viele Sünden fügen dem Nächsten Schaden zu. Man muss diesen, soweit möglich, wieder gut machen (zum Beispiel Gestohlenes zurückgeben, den Ruf dessen, den man verleumdet hat, wiederherstellen, für Beleidigungen Genugtuung leisten). Dies verlangt allein schon die Gerechtigkeit. Die Sünde verletzt und schwächt aber auch den Sünder selbst, ebenso wie seine Beziehung zu Gott und seinem Nächsten. Die Lossprechung nimmt die Sünde weg, behebt aber nicht sämtliches Unrecht, das durch die Sünde verursacht wurde. Von der Sünde befreit, muss der Sünder noch die volle geistliche Gesundheit wiedererlangen. Er muss daher noch etwas tun, um seine Sünden wiedergutzumachen: Er muss für seine Sünden in der vom Beichtvater angegebenen Weise „Genugtuung leisten“, sie „sühnen“. Diese Genugtuung wird auch „Buße“ genannt.

> Mehr dazu im Katechismus der katholischen Kirche, Punkte 1451; 1455; 1456; 1459)

- Gewissenserforschung für Kinder

- Gewissenserforschung für Jugendliche

- Gewissenserforschung für Erwachsene

Worte zur Vertiefung aus der Feder des heiligen Josefmaria:

• „Vater, wie können Sie all diesen Unrat ertragen? sagtest du mir nach einer zerknirschten Beichte. Ich schwieg und dachte: Wenn deine Demut dich dahin bringt, dich als Unrat, als einen Haufen Unrat, zu erkennen, können wir aus all deinem Elend noch etwas Großes machen.“ Der Weg, 605

• „Wenn du in deinem Herzen einen Stein mit dir herumschleppst, mein Kind: weg damit! Tu, was ich dir immer geraten habe: Sag zuerst das, wovon du nicht möchtest, dass es bekannt wird. Wie erleichtert ist man dann, wenn einem in der Beichte dieser Stein vom Herzen genommen wurde!“ Im Feuer der Schmiede, 193

4. Warum einen Menschen um Vergebung bitten und nicht direkt Gott?

Gott allein kann Sünden vergeben (Vgl. Mk 2,7). Weil Jesus der Sohn Gottes ist, sagt er von sich, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben (Mk 2,10). Er übt diese göttliche Vollmacht aus: „Deine Sünden sind dir vergeben!“ (Mk 2,5; Lk 7,48).

Jesus überträgt diese Vollmacht kraft seiner göttlichen Autorität den Aposteln (vgl. Joh 20,21-23) und ihren Nachfolgern, den Priestern, damit sie diese in seinem Namen ausüben. Christus wollte, dass die Kirche Zeichen und Werkzeug jener Vergebung und Versöhnung sei, die er uns für den Preis seines Blutes erworben hat. Und er hat die Ausübung der Lösegewalt dem apostolischen Amt anvertraut. Deshalb handelt der Priester in der Beichte „im Namen Christi“; durch ihn ermahnt und bittet Gott selbst: „Lasst euch mit Gott versöhnen!" (2 Kor 5,20).

> Mehr dazu im Katechismus der katholischen Kirche, Punkte 1441-1442.

Worte zur Vertiefung aus der Feder des heiligen Josefmaria:

• „Du schreibst mir, du habest endlich gebeichtet und dabei die Demütigung erfahren, den Sumpf deines Lebens – so sagst du – vor einem Menschen aufdecken zu müssen. Wann endlich reißt du diesen Dünkel aus deinem Innern aus? Erst dann wirst du dich bei der Beichte gegenüber ,diesem Menschen‘ – einem Gesalbten Gottes, einem anderen Christus, Christus selbst!, der dir die Lossprechung der Sünden, die Vergebung Gottes erteilt – voll Freude so zeigen, wie du in Wahrheit bist.“ Spur des Sämanns, 45.

• „Bist du, mein Kind, zu Fall gekommen, dann sofort zur Beichte und zur geistlichen Aussprache: Zeige deine Wunde! Vielleicht ist ein chirurgischer Eingriff nötig, der weh tut – aber nur so kann man sie heilen und die Gefahr einer Infektion beseitigen.“ Im Feuer der Schmiede, 192

5. Wie oft sollte ich zur Beichte gehen?

„Er wird es nie leid, zu vergeben, aber manchmal werden wir es leid, um Vergebung zu bitten.“ Papst Franziskus, Angelus-Gebet, April 2014.

Alle Gläubigen müssen, nachdem sie das Alter der Unterscheidung (den Vernunftgebrauch) erreicht haben, mindestens einmal im Jahr beichten. Darüber hinaus kann einer, der sich einer schweren Sünde bewusst ist, die Kommunion nicht empfangen, ohne zuerst zur sakramentalen Beichte zu gehen. Die Kirche empfiehlt außerdem nachdrücklich das gewohnheitsmäßige Beichte der lässlichen Sünden, weil dies hilft, das Gewissen zu bilden, schlechte Neigungen zu bekämpfen, sich von Christus heilen zu lassen und im geistlichen Leben voranzukommen.

Die Notwendigkeit der Umkehr gehört zum ständigen Leben der Kirche. So schreibt der Katechismus der katholischen Kirche (Nr. 1428): „Der Ruf Christi zur Umkehr ergeht auch weiterhin im Leben der Christen. Die zweite Umkehr ist eine fortwährende Aufgabe für die ganze Kirche; diese ,umfasst ... in ihrem eigenen Schoß Sünder‘ und ist somit ,zugleich heilig und stets reinigungsbedürftig und geht so immerfort den Weg der Buße und Erneuerung‘ (Lumen Gentium 8). Das Streben nach Umkehr ist nicht nur eine Tat des Menschen. Sie ist die Regung eines zerknirschten ... Herzens (Ps 51,19), das durch die Gnade dazu gebracht und bewegt wird (vgl. Joh 6,44; 12,32), der barmherzigen Liebe Gottes, der uns zuerst geliebt hat (Vgl. 1 Joh 4,10), zu entsprechen.“

Mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn hat Jesus geworben für die Umkehr ins Haus des Vaters. Der Katechismus bietet eine Analyse dieses zentralen Gleichnisses (Nr. 1439): „Der Weg der Umkehr und der Buße wurde von Jesus eindrucksvoll geschildert im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dessen Mitte der barmherzige Vater ist (Vgl. Lk 15‚11-24): die Verlockung einer illusorischen Freiheit, das Verlassen des Vaterhauses; das äußerste Elend, in das der Sohn gerät, nachdem er sein Vermögen verschleudert hat; die tiefe Demütigung, Schweine hüten zu müssen und, schlimmer noch, die des Verlangens, sich am Schweinefutter zu sättigen; das Nachsinnen über die verlorenen Güter; die Reue und der Entschluss, sich vor dem Vater schuldig zu bekennen; der Rückweg; die großherzige Aufnahme durch den Vater; die Freude des Vaters: das alles sind Züge des Bekehrungsvorgangs. Das schöne Gewand, der Ring und das Festmahl sind Sinnbilder des reinen, würdigen und freudvollen neuen Lebens, des Lebens des Menschen, der zu Gott und in den Schoß seiner Familie, der Kirche, heimkehrt. Einzig das Herz Christi, das die Tiefen der Liebe seines Vaters kennt, konnte uns den Abgrund seiner Barmherzigkeit auf eine so einfache und schöne Weise schildern.“

Worte zur Vertiefung aus der Feder des heiligen Josefmaria:

• „Wenn du dich einmal von Ihm entfernst, dann kehre demütig um, und das heißt: beginnen und immer wieder beginnen, täglich oder sogar oftmals am Tag wie der verlorene Sohn zurückkommen und das reuige Herz in dem Wunder der Liebe Gottes – nicht anderes ist ja die Beichte – aufrichten. Durch dieses wunderbare Sakrament reinigt der Herr deine Seele und erfüllt dich mit Freude und Kraft, damit du im Kampf nicht müde wirst und immer wieder zu Gott heimkehrst, mag dir auch alles finster erscheinen. Außerdem beschützt dich die Mutter Gottes, die auch unsere Mutter ist; ihre mütterliche Sorge gibt deinen Schritten Halt.“ Freunde Gottes, 214

• „Gott sei Dank! sagtest du, nachdem du gebeichtet hattest. Und du dachtest: Es ist, als ob man neu geboren wäre. Dann fuhrst du fort mit Ruhe und Gelassenheit: ,Herr, was willst Du, dass ich tue?‘ Selbst gabst du dir die Antwort: Mit Deiner Gnade werde ich, allem und allen zum Trotz, Deinen heiligsten Willen erfüllen: ,Serviam!‘ – ich will Dir rückhaltlos dienen.“ Im Feuer der Schmiede, 238