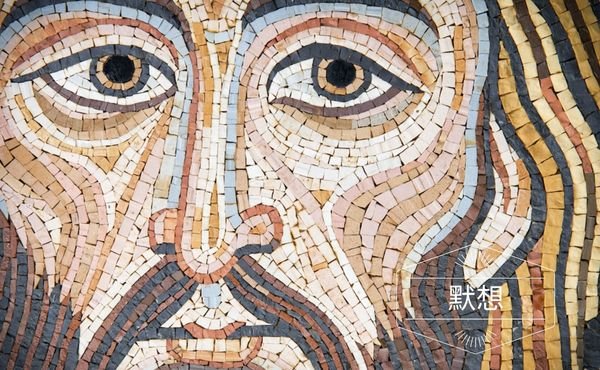

基督对我们来说是谁?

对圣伯多禄的继任人的热爱

圣伯多禄生活中的矛盾之处

耶稣身在斐理伯的凯撒勒雅。 在那里,祂向门徒提出一个直接的问题:「人们说人子是谁?」宗徒们覆述有关主耶稣的道听涂说:「有人说是洗者若翰; 有人说是厄里亚; 也有人说是耶肋米亚,或先知中的一位。」然后耶稣问他们另一个问题,是个更加个性化的问题:「你们说我是谁?」十二宗徒对这第二个问题应该怎样回答感到为难了。 只有伯多禄在天主的启示下说出正确的答案:「祢是默西亚,永生天主之子。」(玛16:13-15)

「如果有人问我们:『耶稣基督是谁?』,我们应当说出我们所学了的、我们在信经中也诵唸的:祂是世界的救主。 但要回答'对我来说,耶稣基督是谁'这个问题则较为困难了。」[1] 要回答这个问题,我们必须如伯多禄一样,检视自己的生命,找出天主与我们相遇的每一个时刻,并且准备随时聆听祂要告诉我们的说话。 然而最重要的是,我们必须做好准备,让主耶稣做祂自己,而不是做我们要祂是怎样的。 要回答耶稣这个问题,我们必须不断净化天主之子在我们心中是谁这个形象,而这个浄化的努力将会伴随我们的一生。

举例来说,如果我们以为天主之子最希望我们永不犯错,并且留意我们的错误多于我们的成功,那么我们就很难对祂塑造一个健全的理解,或在我们的使徒工作中给人提供一个祂的真实的形象。 相较之下,那些接受了天主的怜怸又知道自己每天都得到基督的宽恕的人,则能够提供一个更加清晰的、耶稣其实是谁的形象。 圣保禄由于他与基督的真实无误的关系,知道基督是一个「爱了我,且为我舍弃了自己」(迦2:20)的人。

伯多禄的回答令耶稣感叹道:「约纳的儿子西满,你是有福的,因为不是肉和血启示了你,而是我在天之父。 我再给你说:你是伯多禄(磐石),在这磐石上,我要建立我的教会。」(玛6:17-18)伯多禄藉着天主的恩赐而变得坚强了,蒙召成为基督在世上的代表。 他将要带领天主的新子民──教会,并且与其他宗徒一起管理她。

主业团的创办人圣施礼华感受到天主在他的心中植入了一个对教宗的深情爱意。 当他第一次去到罗马时,他整夜为教会和为教宗祈祷。 随着时间的推移,他意识到这种爱变得「更加有神学性」[2] ──也就是说,更加意识到它的起因、它的重要性和超性的特色,而不只是受了人性的事物所引导。 因此,它是一种不受强风暴雨所影响的感情; 它并不取决于与教宗有多投契,而是取决于基督说过的话。

在他去世那一天的早晨,圣施礼华请求教宗圣保禄六世的一名亲信向教宗传达以下的信息:「多年来,我一直都为教会和为教宗而奉献弥撒圣祭。 你可以向他保证 ── 因为你已经听我说过很多次 ── 我已经为教宗而把我的生命献给了上主,无论谁人是教宗。」[3] 我们可以祈求圣施礼华使我们对教宗也抱有同样的爱 ── 是一种天主赐予的、他每天都为此而感恩的恩惠,并且以不断为教宗祈祷和切愿实践他的教诲来表达的爱。

在伯多禄明认主之后,耶稣向宗徒们宣布,祂必须上耶路撒冷去,在那里「受到许多痛苦,并将被杀,但第三天要复活。」祂这番话的确让门徒们惊讶不已。 因此,当伯多禄察觉到其他门徒的困惑时,便对他刚刚听到的说话表示不同意。 他把主耶稣拉到一边,「谏责祂说:『主,千万不可! 这事绝不会临到祢身上!』」耶稣断然拒绝了他的意见:「撒殚,退到我后面去! 你是我的绊脚石,因为你所体会的,不是天主的事,而是人的事。」(玛16:21-23)

耶稣用严厉的言词来对那个不久之前祂才称为在其上建立教会的磐石的人说话。 它不会是伯多禄在自己的生命中见证这样的矛盾的最后一次。 在最后晚餐时,他向主耶稣保证,他已经准备好为祂而死。 可是几个小时之后,他却三次不认祂。 也许我们也曾经有过类似的经历,意识到自己的信念和目标的薄弱。 有时候,我们也觉得自己像一块「磐石」,能够为天主做任何事,然而很快我们就在一场或大或小的战斗中溃败。

令我们感到安慰的是,尽管伯多禄犯了错,耶稣仍然信守祂的诺言,因为祂认知到伯多禄真诚的悔改和他渴望去爱。 祂复活后,在湖边的一段谈话中,祂会再次邀请伯多禄去照顾祂的子民。 主耶稣常常会一次又一次地召唤我们。 祂比任何人都更加了解我们的各种局限,并且依靠着这些局限来令我们变得谦卑,和学会信赖天主赋予我们的力量。 圣施礼华说:「我们身为受造物,浑身充满缺点。 我甚至可以说,我们总会有缺点的。 缺点是阴影,可以烘托出天主恩宠的光明,可以烘托出我们响应天主仁慈的决心。 这明暗的对比将使我们富于人性、谦卑、体谅、慷慨。」[4] 我们请求圣母玛利亚为我们代祷,好使我们能够懂得如何像伯多禄一样再次开始,信赖着主耶稣的召唤。

[1]教宗方济各,2018年10月25日的讲道

[2]圣施礼华,《书信17》,19

[3]真福欧华路,Immersed in God,p. 232

[4]圣施礼华,《基督刚经过》,76