耶稣去世的时间大约是下午三时,这也是犹太人在圣殿内为了吃逾越节晚餐而宰杀羔羊的时间。 第四部福音自初段的章节就强调这个意象,记述洗者若翰在他的门徒面前指着耶稣说:「看,天主的羔羊,除免世罪者!」(若1:29)圣母玛利亚与圣若望和其他圣妇一直伫立在十字架旁。 她由此至终都站立不动,目不转睛地注视着她的圣子。

大约在黄昏六时,太阳要下山了。 安息日要开始了 ── 这个安息日适逢犹太人的逾越节,因此是当年最隆重的安息日。 在这麽大的一个节日,犹太人不愿让死囚留在十字架上。 于是几个长老去「请求比拉多打断他们的腿,把他们拿去。」(若19:31)这个罗马总督就派了一些兵士去执行该项会使死囚痛苦至气绝身亡的差事。 我们可以想象,当圣母玛利亚看见兵士们手持锤子和长枪来到加尔瓦略山时,她内心是如何的恐惧和担忧。 圣若望这样描述:「兵士遂前来,把第一个人的,并与耶稣同钉在十字架上的第二个人的腿打断了。 可是,及至来到耶稣跟前,看见祂已经死了,就没有打断祂的腿; 但是,有一个兵士用枪刺透了祂的肋膀,立时流出了血和水。」(若19:32-34)

长枪不但刺透了已经死去的耶稣的心,同时也刺透了圣母的心灵,应验着西默盎的预言:「要有一把利剑刺透你的心灵。」(路2:35)在场亲眼见证一切的圣若望,看出这一件事正应验了其他预言,尤其是有关逾越节羔羊的一个预言:「不可将它的骨头打断。」(若19:36;出12:46)而经上另有一处说:「他们要瞻望他们所刺透的。」(若19:37;匝12:10)

时间非常紧迫了。 公议会中两个敬畏天主,而且暗中作了耶稣门徒的议员,阿黎玛特雅人若瑟和尼苛德摩,大胆去见比拉多,请求领取主耶稣的遗体。 比拉多确定耶稣已经死去后,就允许了两人的请求。 然后,若瑟在几个带着梯子、裹布和一块大殓布的仆人陪同下,回到耶稣的十字架旁,取下了耶稣的遗体。 尼苛德摩也「带着没药及沉香调和的香料,约有一百斤」(若19:39)── 是一个非常大的份量,堪作一个君王的葬礼所用。 「他们取下了耶稣的遗体,照犹太人埋葬的习俗,用殓布和香料把祂裹好。」(若19:40)

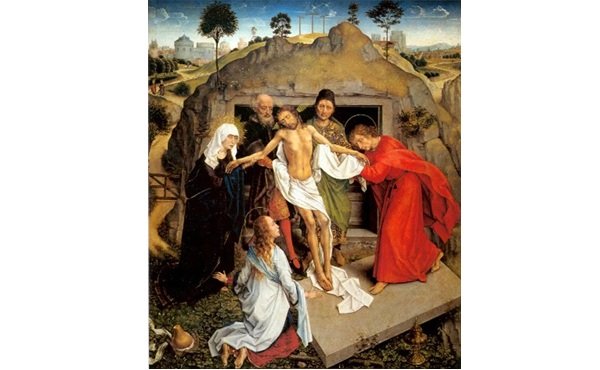

当福音记述到这里时,基督徒的虔敬习惯常常会稍停一下,黯然神伤地默观圣母手抱她那已经死去的圣子的情景。 这正是不少画家和雕塑家所作的圣母哀悼基督像,使它成为一个不朽的伟大情景。 也许在这时,当圣母玛利亚和圣妇们凝视着基督那经过初步抹净的圣尸时,开始吟唱她们的哀歌,就如当时居住在中东地区的民族惯常做的,甚至不少地区到了今天仍然保存着这个习俗。 福音对此未有详细的叙述,但古代的文献可作补充拾遗,例如公元第四世纪圣厄弗冷的哀歌。 圣母或许也是用了类似的调式来表达她内心那极大的哀伤,同时又全心全意地接受着天主的圣意。

最后,耶稣的圣尸从加尔瓦略山上被移送到附近一座由阿黎玛特雅人若瑟拥有的坟墓中。 「在那园子里有一座新坟墓,里面还没有安葬过人。 只因是犹太人的预备日,坟墓又近,就在那里安葬了耶稣。」(若19:41-42)若瑟安葬了耶稣后,「把一块大石头滚到墓门口,就走了。」(玛27:60)那个伟大而隆重的安息日快要开始了。 到了第二天,即使是逾越节的正日,司祭长和法利塞人仍然派了使者去见比拉多,请求他派出士兵看守耶稣的坟墓,而比拉多也允许了。 「他们就去,在石上加了封条,派驻卫兵把守坟墓。」(玛27:66)

这时候,对默西亚、天主之子耶稣基督的信德的火焰,似乎已经从这个世界上熄灭了。 然而它却仍在祂的母亲玛利亚的心灵中光芒四射地燃烧着。 圣母玛利亚从来没有忘记她的圣子的许诺:「三天以后我要复活。」(玛27:63)