Recuerdos de Ernst Burkhart

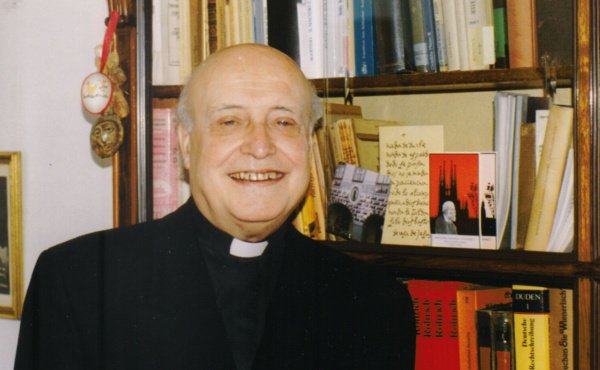

Cuando le conocí en Viena, en el lejano 1964, D. Juan Bautista Torelló era para mí un sacerdote venerable. ¡Tenía más de cuarenta años! De por sí me parecía algo increíble, y quedó resaltado por la amplia calva que le distinguía ya entonces. Había estado los últimos años al frente del Opus Dei en Italia, había comenzado antes la labor apostólica en Suiza, san Josemaría le había enviado en 1948, poco después de su ordenación sacerdotal, a poner los fundamentos del Opus Dei en Sicilia, donde había sido además Director espiritual del Seminario diocesano de Palermo. Era doctor en Teología, pero sobre todo médico-psiquiatra y uno de los “legendarios” miembros de la Obra que habían pedido la admisión en Barcelona en los primeros años 1940, siendo después objeto de persecución por parte de algunos buenos religiosos. Dominaba ya bastante el alemán –lo había aprendido durante su estancia, relativamente breve, en Zürich–, de modo que enseguida pudo predicarnos a los pocos que pertenecíamos entonces al Opus Dei en Austria.

Sus meditaciones eran especiales. Hablaba de lo que hablaban también los otros tres o cuatro sacerdotes de la Obra que conocía entonces –de los misterios de nuestra fe que se nos presentan a lo largo del año litúrgico, de la llamada a la santidad en la vida ordinaria, de oración y sacrificio, del trabajo profesional santificado y santificador, del amor a Dios y del amor al mundo, del afán de almas, del deseo de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades de los hombres, etc.–, temas todos relacionados de un modo u otro con el espíritu del Opus Dei. Pero sus meditaciones, que siempre estaban encaminadas a ayudarnos a hacer oración, eran no sólo muy cultas, sino muy profundas, muy sugerentes, muy dramáticas. Y estaban cuidadosamente elaboradas.

D. Juan Bautista contaba que san Josemaría, en una ocasión, le había dicho: “Juan Bautista, recógete un momento, y da a estos muchachos la meditación”. Lógicamente obedeció. Sabía, si era necesario, predicar improvisando, sin ningún papel delante, pero prefería tener todo elaborado. En una ocasión –en un retiro mensual a un grupo de sacerdotes que le invitaban durante años–, al ver una vez más que no guardaban el silencio previsto durante los intervalos, dejó los papeles de lado e improvisó una meditación tremebunda, enfadado como estaba, que le salió tan bien que los sacerdotes del retiro –serían unos 15 ó 20– prorrumpieron en un aplauso entusiasta. Nunca antes le había pasado nada semejante.

Era la excepción, pues normalmente preparaba sus homilías o meditaciones concienzudamente y llevaba todo redactado, con una letra minúscula, en octavillas que conservaba luego en sus ficheros. Después pronunciaba el texto de tal manera que la gente no se daba cuenta que estaba leyendo: declamaba, con una voz fuerte –que no perdió ni con 90 años– y capturaba por completo la atención del auditorio.

Constituían ese auditorio, por una parte, los fieles del Opus Dei y las personas, hombres o mujeres, que acudían a los diversos cursos de retiro o retiros mensuales. Es quizá imposible decir con exactitud cuántas meditaciones habrá pronunciado a lo largo de su vida de sacerdote, pero un rápido cálculo me lleva a pensar en unas 15.000. Por otra parte, predicaba la homilía todos los domingos y días de fiesta en la Peterskirche, la pequeña iglesia barroca en el centro de Viena, que en 1969 había sido encomendada a los sacerdotes del Opus Dei por el Arzobispo de la diócesis, el famoso Cardenal Franz König, que tenía gran admiración por D. Juan Bautista.

Torelló amaba esta iglesia con toda el alma. La regentó como párroco y más tarde como rector. Conocía perfectamente su larga historia (lugar de culto cristiano desde época de los romanos) y las obras de arte que la adornan, y se ocupaba de hacer arreglar, para usarlos luego, sus paramentos y vasos sagrados, procedentes de las épocas de su más grande esplendor. Cuidaba del coro de la iglesia, que embellecía la Eucaristía principal de las grandes fiestas con misas de compositores de renombre –en primer lugar Haydn y Mozart–, buscaba dinero para restaurar la fábrica de la iglesia, sus pinturas, etc., y había ampliado, ya al principio de su rectoría, la cripta, convirtiéndola en un lugar recogido y muy agradable también en invierno, cuando arriba en la iglesia se temblaba de frío. El “Doktor Torello” (así se le llamaba, sin acento final, y le gustaba), también cuando había dejado la dirección de St. Peter en manos más jóvenes, seguía celebrando ahí la Santa Misa hasta pocos días antes de su muerte. Se le encontraba en “su iglesia” prácticamente todo el día: confesando horas y horas, rezando, escribiendo y recibiendo gente. No hago el cálculo del número de las homilías pronunciadas en Sankt Peter: lo puede hacer el lector mismo, teniendo en cuenta que predicó, semana tras semana, durante más de 40 años.

Esas homilías eran famosas en toda Viena. Un amplio grupo de personas le adoraba; otros, por el contrario, lo evitaban, por el estilo más bien barroco de su predicación; pero todos reconocían que no se le podía comparar con ningún otro predicador de la ciudad. En la Viena del siglo XVII se veneraba y temía al mismo tiempo al famoso capuchino Abraham a Sancta Clara, por la originalidad y agudeza de sus peroratas, y por las ironías con las que solía fustigar la vida a veces poco ejemplar de la corte imperial. Muchos pensaban que, aunque la distancia en el tiempo de Abraham a Sancta Clara al Doktor Torello de Sankt Peter era de siglos, su impacto debía de ser del mismo tipo.

Independientemente del estilo, que en todo caso era inimitable, su predicación –tanto las homilías como las meditaciones: había poca diferencia desde este punto de vista– era muy densa. La argumentación era lineal, pero el desarrollo de las ideas, siempre asequible (aunque teatral), rezumaba originalidad. Hablaba de los temas cristianos que convenía tocar según el calendario litúrgico, las circunstancias del tiempo y del auditorio, etc., pero sabía presentar las diferentes facetas de la vida cristiana con alusiones a los acontecimientos del momento y desde puntos de vista inusitados. Conseguía así proyectar luces nuevas sobre lo que, en el fondo, era la doctrina ya bien conocida.

La misma serie de meditaciones que se ha recogido en el volumen que el lector tiene entre sus manos, da buena prueba de lo dicho. La manera de presentar la ascética tradicional que D. Juan Bautista practicaba –las alusiones al espíritu del Opus Dei son continuas– resulta muchas veces sorprendente. Amaba la paradoja. Las cosas pequeñas son lo único importante; el vino de las bodas de Cana, que casi nos da vergüenza –¿cómo no emplea el Redentor su poder divino para algo que valga verdaderamente la pena?– nos hace entender hasta qué punto Dios se ha hecho verdaderamente hombre; las risas y llantos del Niño Dios ya nos redimen; la mejor rectitud de intención es no tener intenciones… De mil maneras sacude a los que le escuchan y les abre así las asombrosas profundidades del misterio de ese Dios que se ha hecho carne para salvarnos.

Algo hay que añadir quizá sobre el lenguaje. Las meditaciones de “Él nos amó primero” han sido pronunciadas en alemán, como es lógico. Durante bastantes años, cuando se trataba de publicar algún escrito del Dr. Torello en este idioma –a pesar de su fuerte acento catalán lo dominaba tan bien que componía incluso poesías en alemán–, yo solía preparar el manuscrito para la imprenta. Había que pasar a máquina lo que había redactado en las octavillas ya mencionadas, en las que se veía a veces, por el movimiento de la pluma, que el autor (nunca escribía en la mesa, sino siempre sentado en un sillón) se había dormido unos instantes. La lectura requería cierta familiaridad con la letra (de notable belleza, por cierto). Cuando había descifrado todo, le señalaba los puntos donde me había quedado alguna duda, ya que su modo poético de expresarse le apartaba a veces de las reglas que aplicarían Goethe y Hölderlin e incluso Johann Nestroy (comediante vienés del siglo XIX que le era particularmente querido). Aunque en alemán se permite inventar nuevas palabras por simple composición de elementos que de ordinario no van unidos, a veces esas creaciones eran tan peculiares (“torellicas”, solíamos decir en broma), que había que “alemanizarlas” un poco o adaptarlas al menos a la dicción de Nestroy, respetando la mente de su autor. De ordinario, aprobaba mis sugerencias y nos reíamos a gusto. Esta simbiosis literaria funcionó durante bastantes años, mientras vivíamos en el mismo lugar, pero se interrumpió después, aunque de vez en cuando le podía ayudar en la corrección de las galeradas de alguna publicación.

A sus amigos y admiradores les hubiera gustado que D. Juan Bautista publicase más. Los mencionados ficheros contenían –y contienen– auténticos tesoros. En los últimos años de su vida se consiguió rescatar algunos (como las meditaciones del presente volumen). Sin especial entusiasmo, él se mostraba dispuesto a colaborar, pero comentaba que una de las dificultades que encontraba para reunir escritos suyos en libros era el hecho de que siempre había “robado muchas ideas” a otros autores, y como se trataba sólo de hablar y no de publicar, no siempre los nombraba y frecuentemente no se acordaba de dónde había sacado esas intuiciones, que –por otra parte– habían sufrido casi siempre una notable transformación en su pensamiento. Su honradez intelectual no le permitía silenciar esas fuentes. Una de sus experiencias era que “casi siempre la inspiración me viene desde fuera”. Leyendo a autores a veces ajenos a la fe cristiana o poco compatibles con el espíritu del Opus Dei –filósofos, psiquiatras, poetas–, se le mostraba la verdad de siempre desde una perspectiva nueva y fecundaba su oración y su predicación, que se mantenían fidelísimas al sentir de la Iglesia y al espíritu que había aprendido del fundador del Opus Dei. Era un sacerdote enamorado de su sacerdocio, con unas dotes extraordinarias, católico de cabeza y de corazón: convencido totalmente de la universalidad de la Redención obrada por Jesucristo y capaz, por tanto, de sanar y elevar todos los logros de la mente humana.