No era yo aún de la Obra, cuando conocí a Isidoro en marzo de 1935. Precisamente por eso, me impresionaban aquellas escapadas mensuales que desde Málaga hacía para ver al Padre [san Josemaría]: dos noches seguidas de tren y unas horas en Madrid que, prácticamente, pasaba íntegras en nuestra casa de Ferraz. Hablaba con el Padre y con los que ya pertenecían a la Obra: y aún tenía tiempo para charlar confidencialmente con aquellos cuya vocación iba el Señor entonces preparando.

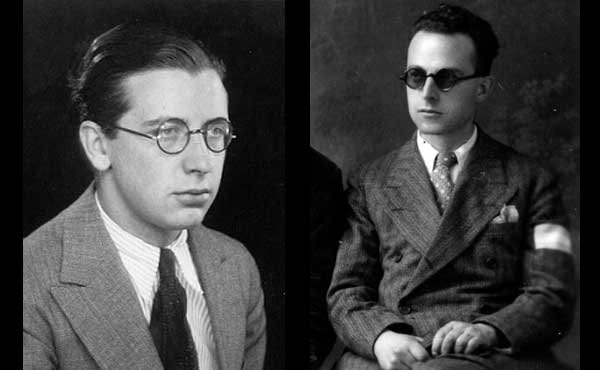

Aunque tenía en aquella época Isidoro 32 años, parecía mucho más joven. Muchos le tomaban por un estudiante más. Y la confidencia y la amistad se facilitaban grandemente. Me acuerdo muy a lo vivo de cuando volvíamos en el tranvía a casa de nuestras familias respectivas. Sabía bien aprovechar los veinte minutos en la plataforma para, con discreción, contar alguna anécdota o decir frases que hacían pensar. Y, sobre todo, el conjunto de su actuación: un ingeniero de prestigio que se podía divertir espléndidamente en Málaga y se daba aquellas palizas de tren con el solo objeto de hablar con el Padre y de darnos a nosotros aquellas “puntadas” de vida interior y aquellas prevenciones contra la vida exclusivamente exterior, hacía, en los que no conocíamos lo sobrenatural de la Obra y la grandiosidad de la vocación, un efecto admirable.

Fue ya a fines del curso 35‑36 cuando Isidoro dejó su puesto en los Ferrocarriles Andaluces, en el que tenía a sus órdenes a muchos empleados y cientos de obreros, para venir a Madrid como administrador de la residencia de Ferraz. Llevaba con gran minuciosidad —es decir, con gran Amor de Dios— todas las cuentas, fichas de cocina, precios de los diferentes platos, etc.; de modo que se consiguió una reducción enorme en los precios de las comidas y en todos los gastos. Eran aquellos tiempos heroicos en que, con el Padre a la cabeza, Isidoro y los demás fregoteaban con alegría los platos, y cubiertos, y los suelos. Y así se ahorraba el dinero que no se podía gastar, porque no existía. Ya en aquella época sabía muy bien Isidoro hacer la labor callada y eficaz, siempre con fe extraordinaria en el Señor y en el Padre, sin el menor titubeo en la vocación y lleno de alegría. La preocupación por las cosas económicas la armonizaba con la sobrenatural y el proselitismo y no dejaba de predicarnos a los más jóvenes con el ejemplo y con la palabra.

Julio de 1936. Estalla la guerra española. Fue preciso, en los primeros momentos, desperdigarse. Dejé entonces, por unos meses, de tener trato continuo con Isidoro. Desde la cárcel de San Antón pude enviarle en el mes de diciembre una visita a casa de su madre, para que me dieran noticias del Padre, de todos. Dos meses después logré ver de nuevo a Isidoro. Estaba ya entonces yo en un edificio de la embajada de México. Y en cuanto pude hacérselo saber a Isidoro vino inmediatamente y pasamos un largo rato de charla sobre lo que tanto nos interesaba: la situación del Padre, la de todos los demás... Recuerdo que su visión —tan sobrenatural— de tanta tragedia, su confianza grandísima en Dios y la naturalidad y la sencillez con que expresaba su esperanza, su seguridad de que Dios pronto habría de dar gran fruto de salvación de almas y de paz, por medio de la Obra, si nosotros éramos fieles, me hizo mucho bien. Siempre es impresionante ver vivir lo sobrenatural con tanta sencillez y naturalidad, indicios de una fe poco común.