Comment le fils d’un fermier du centre de la province de l’Alberta au Canada peut arriver à rencontrer l’Opus Dei à Boston ?

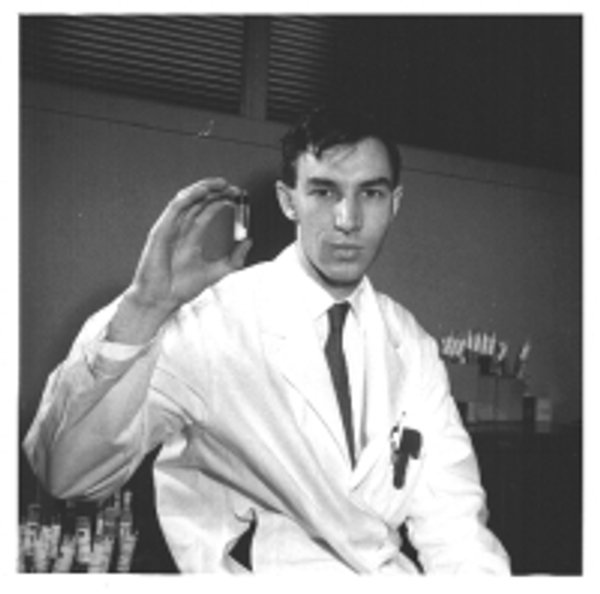

Avec le recul, on voit très bien que c’était providentiel. Il y avait un professeur de chimie à l’université de l’Alberta à Edmonton du nom de Reuben Sandin, qui était comme un père (et un grand-père) pour les étudiants en chimie sur le point de terminer leurs études. Un jour, au début de ma dernière année d’étude, il est venu vers mois pendant que je travaillais dans le laboratoire et m’a demandé « Joe, comment vont tes maths ? » Sans savoir le pourquoi d’une telle question, j’ai simplement répondu « Bon, ça va, Dr Sandin ». « Parce que tu vois, poursuit-il, je pense que tu devrais aller au MIT pour ton doctorat. Ecris au Professeur Art Cope, le directeur du département de chimie, et dis lui que je te l’ai suggéré ». La réputation de pédagogue du Professeur Sandin était telle que sa seule recommandation suffisait à quelqu’un pour le faire admettre dans une université.

Depuis une vingtaine d’années, il avait recommandé un bon nombre d’étudiants pour être admis dans plusieurs universités. Mais, et c’est là que la providence apparait, à ma connaissance, j’étais la première personne qu’il envoyait dans l’est des Etats-Unis, à Boston. D’habitude, il envoyait plutôt ses étudiants dans le « Midwest » ou à l’ouest des Etats-Unis. Et dans le département de chimie du MIT, il y avait un autre étudiant en doctorat, Bob Yoest, qui m’a fait connaitre un centre de l’Opus Dei à Boston. Et c’est comme cela que la rencontre entre un fils d’un fermier de l’Alberta et l’Opus Dei à Boston a pu se faire.

Revenons un peu en arrière. Pouvez-vous nous dire quelque chose de vos origines familiales ? Cela peut intéresser nos lecteurs.

Avec plaisir. Mes parents, Ted et Marion Atkinson, étaient tous les deux d’origine paysanne et après leur mariage en 1933, ils se sont installés dans une ferme à côté de Mallaig, à deux cents kilomètres au nord-est d’Edmonton, la capitale de la province de l’Alberta. Une anecdote intéressante : ma sœur Luella (plus jeune d’un an) et moi avons suivi des cours à la maison par correspondance bien avant que cela devienne à la mode. Le ministère de l’éducation de la province de l’Alberta avait un programme complet de cours par correspondance pour les enfants qui habitaient trop loin d’une école. Ainsi, chaque mois, on apprenait les leçons qui nous étaient envoyées par la poste, sous la surveillance de nos parents, et nous renvoyions les devoirs. C’est de cette façon que nous avons suivi les trois premières années d’école. Mon frère Dave, de six ans mon cadet, a pu lui aller normalement à l’école dès le début. Dans les années qui ont suivi, mes parents ont déménagé deux fois, principalement pour être sûrs de pouvoir offrir à leurs trois enfants la meilleure éducation possible et rien que pour cela, nous leur devons une grande reconnaissance. Finalement, la famille a fini par arriver à Edmonton.

Avez-vous d’autres anecdotes de ces années d’enfance ?

Juste deux choses. Je venais d’avoir neuf jours lorsque j’ai été confronté au français, ce qui est plutôt inhabituel pour un anglophone né dans l’Alberta. Cela s’est passé lorsque mes parents m’ont amené à la Cathédrale Saint-Paul à Alberta pour y être baptisé. Le prêtre qui célébrait était francophone et a posé en français les questions prévues par la liturgie. Et ce n’est pas avant d’avoir commencé à travailler à Montréal, 27 ans plus tard, que j’ai su assez de français pour pouvoir répondre à ces questions ! Mais les souvenirs les plus marquants de mon enfance viennent de ces longs et merveilleux étés à la ferme, qui n’étaient pour nous enfants, rien d’autre qu’un temps d’amusement, tout spécialement lorsqu’il faisait suffisamment chaud pour être pied-nu tout le temps.

Mais, comment exactement en êtes-vous arrivé à devenir membre de l’Opus Dei ?

D’un point de vue humain, les choses se sont passées simplement. Comme je viens de le dire, j’ai commencé à fréquenter les activités d’un centre de l’Opus Dei, à peu près un an après mon arrivée à Boston. Mes parents nous avaient tous élevés dans un amour profond pour notre Seigneur et sa mère, le Vierge Marie, de l’Eglise et du pape. Ce que j’apprenais au centre me semblait être un prolongement naturel de cet amour et m’aidait à vivre ma foi de manière plus profonde, sans me contenter d’assister à la messe et de réciter le chapelet, mais aussi dans mes études et ma vie sociale avec mes amis et mes collègues. J’ai aussi appris à répandre la bonne nouvelle de la foi parmi mes camarades étudiants d’une manière naturelle et amicale. Au bout de quelques mois, le directeur du centre, Carl Schmitt - qui faisait son doctorat en histoire à l’Université Harvard tout à côté – m’a demandé si je voulais être de l’Opus Dei. Je n’avais pas explicitement pensé à cette possibilité mais sa suggestion ne m’a pas surpris ou paru bizarre. Alors, le 14 janvier 1959, en buvant une tasse de café dans la cafétéria, j’ai écris une courte lettre à celui qui était encore Mgr Escriva, devenu depuis saint Josémaria Escriva, le fondateur de l’Opus Dei et qui était alors à sa tête, en lui demandant de devenir numéraire de l’Opus Dei.

Et depuis, ça roule?

Eh bien, en réalité, non. Une semaine ou deux après avoir écrit la lettre pour demander l’admission, j’ai commencé à exprimer des réserves à Carl et à l’abbé Bill Porras, un prêtre de l’Opus Dei. Ils ont été tous les deux patients et avec un mélange de fermeté (Arrête de gémir ! me disaient-ils) et de compréhension, ils m’ont aidé à prendre conscience que mes « réserves » pourraient être la conséquence d’un orgueil caché et d’un manque de volonté de me donner sans réserve à notre Seigneur. Je savais très bien qu’il s’agissait bien des raisons qui se cachaient derrière mes « objections » et après quelques mois j’ai eu le courage de me dire et de dire à notre Seigneur que je voulais bien essayer honnêtement et, comme ça, ça deviendrait clair si c’est cela que le Seigneur attendait de moi. Mais depuis, comme vous dites, ça roule.

Y avait-il un aspect particulier de l’esprit de l’Opus Dei qui vous a frappé ?

Oui, notamment le fait que le travail est conçu comme une manière de servir Dieu, et pour un catholique, de vivre sa foi. Comme je le disais tout à l’heure, j’ai eu la chance d’être élevé dans une famille profondément catholique et j’ai développé un amour réel de l’Eglise et du pape. Lorsque j’ai commencé mes études à l’université, j’ai aussi développé un grand amour pour la chimie et ces deux amours étaient sur deux voies parallèles, qui ne se s’opposaient pas et ne se touchaient pas. L’esprit de l’Opus Dei m’a montré que la chimie était une partie intégrante de mon désir de servir Dieu et l’Eglise. A travers l’Esprit de l’Opus Dei, je découvrais que je mettais en œuvre le potentiel de la création matérielle de Dieu.

En parlant justement du fondateur, vous avez dû avoir l’occasion de le rencontrer. Quelle a été votre impression? Deux mots suffisent pour le décrire : de bonne humeur. J’ai eu la chance de le rencontrer brièvement par deux fois, en 1966 à Rome et en 1975 au Guatemala, quelques mois avant son décès. La première fois, il était chaleureux et débordant de joie de rencontrer pour la première fois un de ses fils. Il m’a donné un exemple très simple de sa bonne humeur en me demandant si on m’avait déjà fait goûter du « panettone » (un gâteau italien). Je lui ai répondu que non et il a immédiatement demandé à quelqu’un de faire le nécessaire. Puis il s’est tourné vers mois et m’a dit en plaisantant : « L’avantage d’un cadeau comme le « panettone » c’est que si tu as un problème à la douane, tu n’a qu’à te mettre dans un coin pendant 10 minutes et le manger ! » Il s’est amusé aussi à faire rester debout de manière stable un petit âne métallique dans la paume de ma main.

Comment votre famille a-t-elle réagi à votre vocation ? Vous ont-ils encouragé ou avaient-ils quelques réserves ?

On peut résumer leur réaction avec cette phrase de mon père : « Mon fils, si tu es heureux, nous aussi sommes heureux ! » Il faut se rappeler que j’avais presque 24 ans à cette époque et j’étais à plusieurs milliers de kilomètres de l’Alberta ; donc, de toute façon, ils ne s’attendaient certainement pas à ce que je reste à la maison. Et même s’ils n’avaient peut-être pas tout compris ce qu’est ma vocation à cette époque, ils ont aussi appris à aimer l’Opus Dei. J’ai été très content que mes parents deviennent coopérateurs de l’Opus Dei quelque temps avant leur décès.

Et comment avez-vous fait pour retourner au Canada?

Là aussi, il a fallu une autre intervention importante de la providence. Lorsque j’ai fini mes études au MIT en 1962, le seul centre de l’Opus Dei au Canada était à Montréal. Mais, à cette époque, Montréal était le meilleur endroit du pays pour trouver un travail comme le mien. J’ai donc pu commencer à travailler en août 1962 pour Merck Canada, juste après avoir obtenu mon diplôme en juin de la même année. C’est la filiale canadienne du laboratoire pharmaceutique américain Merck ; et j’ai travaillé dans leur laboratoire de recherche à Montréal pendant les 37 années qui ont suivi. Ce fut une expérience profondément agréable et satisfaisante à la fois sur le plan personnel et professionnel.

Vous êtes un canadien avec des ascendances complètement Anglophones : un père né en Angleterre et une mère d’origine irlandaise et écossaise. Le fait que l’Opus Dei a été fondé en Espagne et qu’une majorité de ses membres en 1959 était espagnols faisait-il de l’Opus Dei une institution avec un air espagnol ou étranger ?

Cela peut surprendre quelques uns mais une telle pensée ne m’a jamais traversé l’esprit. J’ai bien sûr appris très vite que l’Opus Dei avait été fondé en Espagne et que le fondateur, qui était toujours en vie, habitait à Rome. Pourquoi l’Opus Dei ne m’a pas frappé comme quelque chose « d’étranger » ? Je dirais que c’est à cause de l’universalité, de la catholicité de son esprit et de son message. Le Christianisme lui-même a commencé dans ce qui est aujourd’hui Israël mais dans la décennie qui a suivi l’ascension du Christ, il avait essaimé au-delà de ses frontières initiales. Et qui plus est, toute institution à l’intérieur de l’Eglise doit bien commencer quelque part et la plupart des gens de nos jours ne voient pas les jésuites comme des espagnols, les franciscains comme des italiens ou les cisterciens comme des français ; ils les voient tout simplement comme catholiques et c’est comme ça que j’ai toujours vu l’Opus Dei.

Un dernier mot pour finir ?

Oui, j’espère arriver à l’âge de 93 ans pour pouvoir fêter ici sur la terre en 2028 le centenaire de la fondation de l’Opus Dei.